2012年05月30日

様変わり・・・

先日京都からの帰り道、息子のアパートに立ち寄りがてら、2011年5月4日にオープン

された大阪ステーションシティに足を向けた。

大阪駅構内を含み大阪ステーションシティ全体で、総延床面積は約53万㎡もあるという

店舗面積は、13万4,000㎡と大規模なもので、JR大阪三越伊勢丹、大丸、ルクアがは

いっている。駅上空には2階建ての広場が建設され、南北連絡橋と橋上駅舎が設置され

ている。

兎に角スケールがデカイわっ!

時空の広場 橋上駅舎の上に位置し、発着する列車をジオラマのように見下ろせる幅38

m・面積3,000㎡の広場でオープンカフェや金時計・銀時計があります。

また、風の広場ノースゲートビルの11階に設置される憩いの広場。水が流れ、つる薔薇の柱には花

時計が設置されていて何ともお洒落な雰囲気。そのほか「アトリウ広場」「カリヨン広場」

「南ゲート広場」「太陽の広場」「和らぎの庭」「天空の農園」などと名付けられた広場が設

けられている。天空の農園 は、ビル14階の屋上農園、1,500㎡のスペースに水田、ぶ

どう棚、野菜畑、茶畑などがある。

当然といった感じでステーションシティシネマもあり、奥様の買い物時間にご主人は映画

を楽しむことができるのがいいですわ。

聞けばオープンから約8ヶ月余で来場者数は1億人を突破したそうだ。まぁ~大阪駅の1

日の平均乗降客数は約85万人と言いますから、このステーションシティの開業で更に増

えたことでしょうね。

早いものでオープンしてから1年を越えた。

いやぁ~ 様変わりにはビックリしました。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

された大阪ステーションシティに足を向けた。

大阪駅構内を含み大阪ステーションシティ全体で、総延床面積は約53万㎡もあるという

店舗面積は、13万4,000㎡と大規模なもので、JR大阪三越伊勢丹、大丸、ルクアがは

いっている。駅上空には2階建ての広場が建設され、南北連絡橋と橋上駅舎が設置され

ている。

兎に角スケールがデカイわっ!

時空の広場 橋上駅舎の上に位置し、発着する列車をジオラマのように見下ろせる幅38

m・面積3,000㎡の広場でオープンカフェや金時計・銀時計があります。

また、風の広場ノースゲートビルの11階に設置される憩いの広場。水が流れ、つる薔薇の柱には花

時計が設置されていて何ともお洒落な雰囲気。そのほか「アトリウ広場」「カリヨン広場」

「南ゲート広場」「太陽の広場」「和らぎの庭」「天空の農園」などと名付けられた広場が設

けられている。天空の農園 は、ビル14階の屋上農園、1,500㎡のスペースに水田、ぶ

どう棚、野菜畑、茶畑などがある。

当然といった感じでステーションシティシネマもあり、奥様の買い物時間にご主人は映画

を楽しむことができるのがいいですわ。

聞けばオープンから約8ヶ月余で来場者数は1億人を突破したそうだ。まぁ~大阪駅の1

日の平均乗降客数は約85万人と言いますから、このステーションシティの開業で更に増

えたことでしょうね。

早いものでオープンしてから1年を越えた。

いやぁ~ 様変わりにはビックリしました。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

19:12

│Comments(0)

2012年05月28日

また、よろしく

日曜日の事ですが、息子が勤める会社の有志の方々の親睦会にお邪魔しました。

家族も「呼んで・・」ということで、息子に京都円山公園にある「左阿彌」招待してもら

った。(大きくなったものと感慨深いですわっ)

パンフには、東山の庵に左阿彌が誕生したのは元和元年のことらしく、織田信長の

甥である織田頼長により、安養寺の末寺として建てられたそうです。 先を読むと頼

長の父は、茶人の織田有楽斎。頼長も又、雲生寺道八と号し、この地で茶事を極め

たと云います。江戸時代、安養寺のある東山あたりは、遊興の地として大変なにぎ

わいでした。中でも左阿彌は、安養寺「円山の六坊」の一つと数えられ、文人墨客の

集うところとなり風流の限りが尽くされたと伝えられた。

その左阿彌が料亭を始めたのは嘉永二年。明治維新以降、御前会議に使われたこ

ともあり、有栖川総督宮や山県有朋参与が止宿され、頼山陽先生や土田麦僊画伯に

よってこよなく愛したそうだ。また、川端康成や志賀直哉の文豪を迎えた左阿彌。 京

都を描いた名作の作家らも、ここで京都の風情を楽しんだようだ。志賀直哉の小説に

も京都の料亭「左阿彌」が登場し『暗夜行路』では結婚式場として出てくる。

写真を撮って「紹介」しようと思っていたのですが・・・食べるのと話に夢中になってしま

って・・・一枚だけ。

ところ、知恩院、鷲峰山高台寺、祇園が近く、左阿彌が在る円山公園は、東山区にあ

る敷地約10万平方メールトルを誇る、回遊式庭園。広い園内には、野外音楽堂、坂

本竜馬・中岡慎太郎の銅像などがあり、公園のほぼ中央にはある有名な大きな枝垂

桜は、祇園しだれの名で親しまれている。 春には園内の各所に美しい桜が開花し、

大勢の花見客で大変賑い桜の名所でもある。

長楽館で、コーヒーを飲んでひと時を楽しんだが、この辺りは四季を通じて市民や東

山界隈を尋ねて歩く観光客の憩いの場となっている。

息子殿・・・・また、よろしく。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

家族も「呼んで・・」ということで、息子に京都円山公園にある「左阿彌」招待してもら

った。(大きくなったものと感慨深いですわっ)

パンフには、東山の庵に左阿彌が誕生したのは元和元年のことらしく、織田信長の

甥である織田頼長により、安養寺の末寺として建てられたそうです。 先を読むと頼

長の父は、茶人の織田有楽斎。頼長も又、雲生寺道八と号し、この地で茶事を極め

たと云います。江戸時代、安養寺のある東山あたりは、遊興の地として大変なにぎ

わいでした。中でも左阿彌は、安養寺「円山の六坊」の一つと数えられ、文人墨客の

集うところとなり風流の限りが尽くされたと伝えられた。

その左阿彌が料亭を始めたのは嘉永二年。明治維新以降、御前会議に使われたこ

ともあり、有栖川総督宮や山県有朋参与が止宿され、頼山陽先生や土田麦僊画伯に

よってこよなく愛したそうだ。また、川端康成や志賀直哉の文豪を迎えた左阿彌。 京

都を描いた名作の作家らも、ここで京都の風情を楽しんだようだ。志賀直哉の小説に

も京都の料亭「左阿彌」が登場し『暗夜行路』では結婚式場として出てくる。

写真を撮って「紹介」しようと思っていたのですが・・・食べるのと話に夢中になってしま

って・・・一枚だけ。

ところ、知恩院、鷲峰山高台寺、祇園が近く、左阿彌が在る円山公園は、東山区にあ

る敷地約10万平方メールトルを誇る、回遊式庭園。広い園内には、野外音楽堂、坂

本竜馬・中岡慎太郎の銅像などがあり、公園のほぼ中央にはある有名な大きな枝垂

桜は、祇園しだれの名で親しまれている。 春には園内の各所に美しい桜が開花し、

大勢の花見客で大変賑い桜の名所でもある。

長楽館で、コーヒーを飲んでひと時を楽しんだが、この辺りは四季を通じて市民や東

山界隈を尋ねて歩く観光客の憩いの場となっている。

息子殿・・・・また、よろしく。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

21:28

│Comments(0)

2012年05月25日

オンデマンドバス

会派での視察で三重県の玉城町生活福祉課を訪問して「元気バス」(オンデマンドバス)

について勉強し、認識を深めた。

「元気バス」とは 利用者が事前に申し出た乗車場所や時間に車両が向かい、希望する

目的地まで運ぶオンデマンド形式によるバスです。 玉城町では、平成21年11月から東

京大学大学院との共同研究により実証実験をし実施している。

利用登録をされた人があらかじめ決められた玉城町内の乗降場(公民館、ゴミ集積所・リ

サイクルステーション、病院・診療所、公共施設、一般店舗など)間で、乗合率を高めなが

ら目的近くまで走る。

電話でオペレーッターを通じての予約、また、銀行・郵便局・スーパー・病院・福祉施設・な

ど集客施設、官公庁に設置された端末でも予約ができる。また、スマートフォンでも 予約

可能だ。利用者数も徐々に増えていると聞いた。

スマートフォンを利用しての安全見守りサービス「緊急通報」や「安否確認」にも役立てて

いる。

海南市もコミュニティバスを決められた「時刻表」を元に走らせているが、利用者も多くなく

「からバス」「空気バス」状態が多々ある。 しかし、車やバイクなどの移動手段の持たない

高齢者の通院や買い物などに日常生活の不便を感じていることが多く、特に他に交通機

関がない地域に住まいする方にとってコミュニティバスがある安心して生活するひとつの

支えにもなることから、気軽に利用できる交通手段として事業を持続させる努力が要る。

でも、如何にも効率が悪いですよね。

地理的な問題や課題はあるが、それを乗り越えて「オンデマンドバス」・・・

考えられないものかなぁ~

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

について勉強し、認識を深めた。

「元気バス」とは 利用者が事前に申し出た乗車場所や時間に車両が向かい、希望する

目的地まで運ぶオンデマンド形式によるバスです。 玉城町では、平成21年11月から東

京大学大学院との共同研究により実証実験をし実施している。

利用登録をされた人があらかじめ決められた玉城町内の乗降場(公民館、ゴミ集積所・リ

サイクルステーション、病院・診療所、公共施設、一般店舗など)間で、乗合率を高めなが

ら目的近くまで走る。

電話でオペレーッターを通じての予約、また、銀行・郵便局・スーパー・病院・福祉施設・な

ど集客施設、官公庁に設置された端末でも予約ができる。また、スマートフォンでも 予約

可能だ。利用者数も徐々に増えていると聞いた。

スマートフォンを利用しての安全見守りサービス「緊急通報」や「安否確認」にも役立てて

いる。

海南市もコミュニティバスを決められた「時刻表」を元に走らせているが、利用者も多くなく

「からバス」「空気バス」状態が多々ある。 しかし、車やバイクなどの移動手段の持たない

高齢者の通院や買い物などに日常生活の不便を感じていることが多く、特に他に交通機

関がない地域に住まいする方にとってコミュニティバスがある安心して生活するひとつの

支えにもなることから、気軽に利用できる交通手段として事業を持続させる努力が要る。

でも、如何にも効率が悪いですよね。

地理的な問題や課題はあるが、それを乗り越えて「オンデマンドバス」・・・

考えられないものかなぁ~

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

18:06

│Comments(0)

2012年05月23日

捨てずに・・

日食グラスは捨てずに置いていますか?

先日、国内の多くの地域で「金環日食」が観測されて随分と盛り上がったようですね。

今年は珍しい天体ショーが続くようですよね・・・・愛娘が買い求めた「グラス」に添付さ

れた小冊子の中にも解説されているが、来月6日には今世紀最後「金星の太陽面通

過」が観測できるほか、8月14日には「金星食」が23年ぶりに見られる。

調べてみると、「金星の太陽面通過」は金星が太陽と地球の間に入り込み、太陽の表

面に黒いホクロのような点となって見える現象だ。午前7時過ぎから午後2時前まで、

太陽面をゆっくり移動。日食グラスを使えば、全国各地で観察できる。これを見逃すと

次回は105年後だ・・・

次回は、と言われてもねぇ~

また、「金星食」は夜空に輝く金星が月に隠れる現象ですね。午前2時40分ごろ三日

月の裏に隠れはじめ、午前3時半ごろ再び現れるという。 またまた、来月4日夜には

月が地球の影に入る部分月食があり、満月の約4割が欠ける現象も見られる。

天体ショーはまだまだ続きます・・・・

「金環日食」で折角天体に目を向けたのですから空を見上げる機会を増やしたいですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

先日、国内の多くの地域で「金環日食」が観測されて随分と盛り上がったようですね。

今年は珍しい天体ショーが続くようですよね・・・・愛娘が買い求めた「グラス」に添付さ

れた小冊子の中にも解説されているが、来月6日には今世紀最後「金星の太陽面通

過」が観測できるほか、8月14日には「金星食」が23年ぶりに見られる。

調べてみると、「金星の太陽面通過」は金星が太陽と地球の間に入り込み、太陽の表

面に黒いホクロのような点となって見える現象だ。午前7時過ぎから午後2時前まで、

太陽面をゆっくり移動。日食グラスを使えば、全国各地で観察できる。これを見逃すと

次回は105年後だ・・・

次回は、と言われてもねぇ~

また、「金星食」は夜空に輝く金星が月に隠れる現象ですね。午前2時40分ごろ三日

月の裏に隠れはじめ、午前3時半ごろ再び現れるという。 またまた、来月4日夜には

月が地球の影に入る部分月食があり、満月の約4割が欠ける現象も見られる。

天体ショーはまだまだ続きます・・・・

「金環日食」で折角天体に目を向けたのですから空を見上げる機会を増やしたいですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

09:01

│Comments(0)

2012年05月20日

難しい・・・・?

19・20日2日間、和歌山県田辺市の紀南文化会館で、第6回全国スポーツクラブ会議が

開催されました。

総合型地域スポーツクラブの施策が始まって17年が経過。その間3000を超える総合型

地域スポーツクラブが誕生したが、スポーツ文化の定着、スポーツを通じた地域づくりへの

道は半ばと言わざるをないものです。 最近ではクラブの運営力の格差が顕著となり、多く

のクラブが地域の中で苦戦を強いられている。その原因は何なのか・・・欧米とは違う日本

のスポーツ風土、地域や住民の意識を改めて考え、地域に根付かせるための戦略が必要

となる。

参加者は北から南から500人を越えた。私たちの「ゆうゆうスポーツクラブ海南」の発起人

設立準備委員会委員長、NPO法人理事長として頑張った私も今は参与という立場で応援

をしている。今回も良い学びをさせていただきました。

色々な問題、課題を乗り越えて、より地域に認められるよう頑張りたいと思っているが・・・

なかなか難しいことも多いです。

さて、話題は変わって・・・難しいといえば、最近の話題のひとつに日本の広い範囲で観測

できる「金環日食」があります。 いよいよ明日の朝なんですが、南海上に前線が延びて全

国的に雲が広がりやすいようです。近畿もすっきりとは晴れず曇りがちになりそうだ。

先程から小雨も・・・・

太陽がリング状になる世紀の天文ショーに期待が高まっているのに残念ですね。

でも、予想が外れて太陽が現れるかも知れません。日食中でも太陽はまぶしいままで、直

接見ると目を傷める恐れがあるので「注意」ですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

開催されました。

総合型地域スポーツクラブの施策が始まって17年が経過。その間3000を超える総合型

地域スポーツクラブが誕生したが、スポーツ文化の定着、スポーツを通じた地域づくりへの

道は半ばと言わざるをないものです。 最近ではクラブの運営力の格差が顕著となり、多く

のクラブが地域の中で苦戦を強いられている。その原因は何なのか・・・欧米とは違う日本

のスポーツ風土、地域や住民の意識を改めて考え、地域に根付かせるための戦略が必要

となる。

参加者は北から南から500人を越えた。私たちの「ゆうゆうスポーツクラブ海南」の発起人

設立準備委員会委員長、NPO法人理事長として頑張った私も今は参与という立場で応援

をしている。今回も良い学びをさせていただきました。

色々な問題、課題を乗り越えて、より地域に認められるよう頑張りたいと思っているが・・・

なかなか難しいことも多いです。

さて、話題は変わって・・・難しいといえば、最近の話題のひとつに日本の広い範囲で観測

できる「金環日食」があります。 いよいよ明日の朝なんですが、南海上に前線が延びて全

国的に雲が広がりやすいようです。近畿もすっきりとは晴れず曇りがちになりそうだ。

先程から小雨も・・・・

太陽がリング状になる世紀の天文ショーに期待が高まっているのに残念ですね。

でも、予想が外れて太陽が現れるかも知れません。日食中でも太陽はまぶしいままで、直

接見ると目を傷める恐れがあるので「注意」ですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

21:14

│Comments(0)

2012年05月17日

ない方が良い

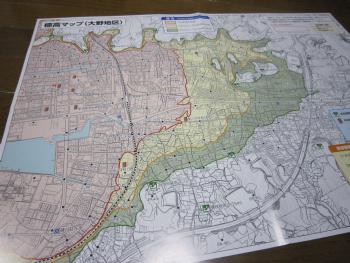

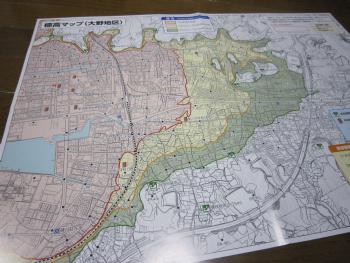

市は、沿岸部を中心とした12地区の標高マップを約2万枚作成し、該当地区の住民に配布した。

危機管理課では、常に家庭の目につくところに貼っておき、家庭での避難する場所を決めるなど

しておいて欲しいと呼びかけている。

東日本大震災発生後、海抜高に関する問合せが増えたこともあり、標高マップの作成を決めたよ

うだ。沿岸部12地区で防災対策の見直しを行い、地元の皆さんのいけんを取り入れ、津波避難

場所、津波緊急避難ビルを従来より大幅に増やし、110カ所にした。

同マップは、12地区で10種類あり、標高は5メートル未満、5メートル以上10メートル未満、10

メートル以上15メートル未満の地域を色分けして記載。津波避難場所、津波緊急避難ビルの記

号を載せ、各世帯で避難する場所を書き込む欄を作っている。内閣府が推計し、3月に発表した

南海トラフの巨大地震による海南市の最大津波高は、平成15年の中央防災会議の想定より1・

3メートル高い8・1メートルだった。

このマップは、市のホームページからもダウンロードできるようだ。

http://www.city.kainan.wakayama.jp/

避難場所や非常持ち出し品についても家族で話し合いをしておくことが減災につながるのでは・・

標高マップ・・・役に立つことがない方が良いんですがね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

危機管理課では、常に家庭の目につくところに貼っておき、家庭での避難する場所を決めるなど

しておいて欲しいと呼びかけている。

東日本大震災発生後、海抜高に関する問合せが増えたこともあり、標高マップの作成を決めたよ

うだ。沿岸部12地区で防災対策の見直しを行い、地元の皆さんのいけんを取り入れ、津波避難

場所、津波緊急避難ビルを従来より大幅に増やし、110カ所にした。

同マップは、12地区で10種類あり、標高は5メートル未満、5メートル以上10メートル未満、10

メートル以上15メートル未満の地域を色分けして記載。津波避難場所、津波緊急避難ビルの記

号を載せ、各世帯で避難する場所を書き込む欄を作っている。内閣府が推計し、3月に発表した

南海トラフの巨大地震による海南市の最大津波高は、平成15年の中央防災会議の想定より1・

3メートル高い8・1メートルだった。

このマップは、市のホームページからもダウンロードできるようだ。

http://www.city.kainan.wakayama.jp/

避難場所や非常持ち出し品についても家族で話し合いをしておくことが減災につながるのでは・・

標高マップ・・・役に立つことがない方が良いんですがね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

21:02

│Comments(0)

2012年05月15日

「ええぞぅ~!」

今年、390周年を迎えた紀州東照宮の例大祭「和歌祭」が、去る13日に和歌浦地区

で行われた。

聞くところでは約2万5000人の観衆で賑わった。この祭り最大の見せ場「神輿おろし

」は、威勢のい掛け声を響かせながら男衆がみこしを担いで108段の石段を下る。

また、今年は40数年ぶりに「餅搗き唄」が復活したほか、宮司らが10年ぶりに馬にま

たがり渡御行列に加わり祭りに彩を添えた。

この祭りは江戸時代初期の1622年、初代紀州藩主徳川頼宣公が父・家康公の霊を

慰めるために始まったとされる。神輿おろしは約160人の男衆が大みこしを担ぎ、「チ

ョーサー」と独特の掛け声とともに石段を下る神事である。

見る者をはらはらどきどきさせる・・・そして歓声があがる。

迫力がある神輿おろしに続く渡御行列では、華やかな衣装を着飾った子ども女性らも

登場。和歌浦漁港から片男波公園、あしべ通りの約4キロを約1000人で練り歩いた。

ことしの和歌祭には、御坊市の「御坊祭」で獅子舞を奉納している春日組の約60人が

初出演した。計63組による渡御行列の57番目に加わり、力強いみこしや獅子舞で祭

りを盛り上げていた。笛を太鼓の音に合わせ、赤と黒の2匹の獅子が振り回すダイナミ

ックな動きを披露されると観衆から「ええぞぅ~!」の声が上がった。

この日の和歌浦地区一帯は、お祭り開始から夕刻まで歓声が上がっていたという。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

で行われた。

聞くところでは約2万5000人の観衆で賑わった。この祭り最大の見せ場「神輿おろし

」は、威勢のい掛け声を響かせながら男衆がみこしを担いで108段の石段を下る。

また、今年は40数年ぶりに「餅搗き唄」が復活したほか、宮司らが10年ぶりに馬にま

たがり渡御行列に加わり祭りに彩を添えた。

この祭りは江戸時代初期の1622年、初代紀州藩主徳川頼宣公が父・家康公の霊を

慰めるために始まったとされる。神輿おろしは約160人の男衆が大みこしを担ぎ、「チ

ョーサー」と独特の掛け声とともに石段を下る神事である。

見る者をはらはらどきどきさせる・・・そして歓声があがる。

迫力がある神輿おろしに続く渡御行列では、華やかな衣装を着飾った子ども女性らも

登場。和歌浦漁港から片男波公園、あしべ通りの約4キロを約1000人で練り歩いた。

ことしの和歌祭には、御坊市の「御坊祭」で獅子舞を奉納している春日組の約60人が

初出演した。計63組による渡御行列の57番目に加わり、力強いみこしや獅子舞で祭

りを盛り上げていた。笛を太鼓の音に合わせ、赤と黒の2匹の獅子が振り回すダイナミ

ックな動きを披露されると観衆から「ええぞぅ~!」の声が上がった。

この日の和歌浦地区一帯は、お祭り開始から夕刻まで歓声が上がっていたという。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

07:58

│Comments(0)

2012年05月13日

一番人気は・・・

5月13日は「母の日」ですね。

私の愛娘も、思いを伝えようとプレゼントを用意したようです。

「ありがとう」の言葉に添えて渡すとか・・・・変わり種のカーネーションがお洒落ですね。

「母の日」は、日頃の母の苦労を労り、母への感謝を表す日ですね。日本やアメリカでは

5月の第2日曜日に祝うが、その起源は世界中で様々であり日付も異なるそうです。 例

えばスペインでは5月第1日曜日、北欧スウェーデンでは5月の最後の日曜日に当たると

か様々です。でも、母への感謝の気持ちには何ら変わりはないですね。

元来、白いカーネーションが母の日のシンボルで、その日にはカーネーション贈るのが一

般的だったようですが、近年はご覧のようにカラフルなカーネーションやお母さんの好みの

花や自家製のケーキなど、はたまた旅行とか様々な趣向を凝らして「思い」を伝えるようだ

私には労をねぎらう母はすでに他界しまっているので、陰気臭い感じですが、せめてお仏

壇に線香のでも手向けましょうかね。 「孝行したい時には親はなく」と言って戒められたも

のですが、存命の折に感謝の表しをしてあったにしても親の愛情には感謝しても仕切れる

ものではありませんよね。

ところで、母の日の主役的存在のカーネーションですが、知り合いのお花屋さんでは、この

時期には通常の2倍は優に仕入れるらしい。 白、ピンク、オレンジ、紫など、多彩な色を揃

えている。シンボルの白を抑えて赤が定番のようだが一番人気はピンクとか・・・・

母の日の当日はいつもの20倍は忙しいとうれし笑顔。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

私の愛娘も、思いを伝えようとプレゼントを用意したようです。

「ありがとう」の言葉に添えて渡すとか・・・・変わり種のカーネーションがお洒落ですね。

「母の日」は、日頃の母の苦労を労り、母への感謝を表す日ですね。日本やアメリカでは

5月の第2日曜日に祝うが、その起源は世界中で様々であり日付も異なるそうです。 例

えばスペインでは5月第1日曜日、北欧スウェーデンでは5月の最後の日曜日に当たると

か様々です。でも、母への感謝の気持ちには何ら変わりはないですね。

元来、白いカーネーションが母の日のシンボルで、その日にはカーネーション贈るのが一

般的だったようですが、近年はご覧のようにカラフルなカーネーションやお母さんの好みの

花や自家製のケーキなど、はたまた旅行とか様々な趣向を凝らして「思い」を伝えるようだ

私には労をねぎらう母はすでに他界しまっているので、陰気臭い感じですが、せめてお仏

壇に線香のでも手向けましょうかね。 「孝行したい時には親はなく」と言って戒められたも

のですが、存命の折に感謝の表しをしてあったにしても親の愛情には感謝しても仕切れる

ものではありませんよね。

ところで、母の日の主役的存在のカーネーションですが、知り合いのお花屋さんでは、この

時期には通常の2倍は優に仕入れるらしい。 白、ピンク、オレンジ、紫など、多彩な色を揃

えている。シンボルの白を抑えて赤が定番のようだが一番人気はピンクとか・・・・

母の日の当日はいつもの20倍は忙しいとうれし笑顔。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

08:18

│Comments(0)

2012年05月11日

名実共に・・・

鉢植えの「シクラメン」を玄関に飾ってはいたのですが、花も盛りを終えて葉ばかりとなったので

裏庭に出して置いてあった。

先日、ゴミ出しをする時、ひょっと目についたのですが、小さな花と蕾を付けている。 朝の陽の

光の中で何かしら誇らしげでもあり、健気にも目に映り、暫くは眺めてしまった。

記憶に間違いがなければ、私がセリカに乗り始めて間もない頃の昭和50年、布施明さんが歌

った「シクラメンのかほり」がヒットしたこともあり、どんな香りがするんだろうと思われたお人が

多かったようです。その頃の私はある飲食店に務めていまして、そのお店の窓辺にシクラメン

の鉢を沢山並べ世話をしていたので、知らないお人は「どんな香りが・・」とよく聞かれた・・・・

懐かしい思い出のシクラメン。

また、病院への見舞いに花をよく持参するが、鉢植えの花を持っていく事は縁起が悪いと嫌わ

れますね(鉢植えは「根付く」が転じて「寝付く」となる語呂合わせの為)

増して、シクラメンはご法度です。

シクラメンで「死」「苦」との語呂合わせ、また花の赤色は血をイメージするからです。

でも、これには科学的な根拠があるわけではないです。

そんなシクッラメンですが、種間交雑により、「芳香シクラメン」が誕生しているんですってね?

従来の園芸種とは全く違うバラとヒアシンスを合わせたような香気を持つ栽培用シクラメンらし

いです。 現在、埼玉県がこの芳香シクラメンについて花色の違う3品種の育成を行い、「孤高

の香り」「麗しの香り」の2品種を種苗登録するとともに「香りの舞い」の1品種を出願している。

このことにより、これまで花の「色」と「形」しか品種の違いがなかったシクラメンに「香り」という

新たなアイテムが加えられた。やっと40年近く経って名実共に「シクラメンのかほり」が歌と共

に愛されるんですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/

裏庭に出して置いてあった。

先日、ゴミ出しをする時、ひょっと目についたのですが、小さな花と蕾を付けている。 朝の陽の

光の中で何かしら誇らしげでもあり、健気にも目に映り、暫くは眺めてしまった。

記憶に間違いがなければ、私がセリカに乗り始めて間もない頃の昭和50年、布施明さんが歌

った「シクラメンのかほり」がヒットしたこともあり、どんな香りがするんだろうと思われたお人が

多かったようです。その頃の私はある飲食店に務めていまして、そのお店の窓辺にシクラメン

の鉢を沢山並べ世話をしていたので、知らないお人は「どんな香りが・・」とよく聞かれた・・・・

懐かしい思い出のシクラメン。

また、病院への見舞いに花をよく持参するが、鉢植えの花を持っていく事は縁起が悪いと嫌わ

れますね(鉢植えは「根付く」が転じて「寝付く」となる語呂合わせの為)

増して、シクラメンはご法度です。

シクラメンで「死」「苦」との語呂合わせ、また花の赤色は血をイメージするからです。

でも、これには科学的な根拠があるわけではないです。

そんなシクッラメンですが、種間交雑により、「芳香シクラメン」が誕生しているんですってね?

従来の園芸種とは全く違うバラとヒアシンスを合わせたような香気を持つ栽培用シクラメンらし

いです。 現在、埼玉県がこの芳香シクラメンについて花色の違う3品種の育成を行い、「孤高

の香り」「麗しの香り」の2品種を種苗登録するとともに「香りの舞い」の1品種を出願している。

このことにより、これまで花の「色」と「形」しか品種の違いがなかったシクラメンに「香り」という

新たなアイテムが加えられた。やっと40年近く経って名実共に「シクラメンのかほり」が歌と共

に愛されるんですね。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/

Posted by サンマルクン at

18:08

│Comments(0)

2012年05月09日

気にかかる・・・・

これからは日増しに暑さが加わります。そうなると恋しくなるのがアイスイクリームなどの

冷たいものですね。我が家の冷蔵庫の定番アイスクリーム。

ご存知ですか・・・5月9日はアイスクリームの日です。

「誰が決めたんじゃっ!」と言いたいところですが・・・

日本アイスクリーム協会(当時、東京アイスクリーム協会)が1965年より実施。1964年

のこの日5月9日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に

東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、諸施設へアイスクリームをプレゼントした。

以降、この日をアイスクリームの日としたのです。

ところが、由来の一説には明治2年(1869)の5月9日に日本で初めてアイスクリームが

製造販売されたことを記念するものだとしてるのもあるんです。 発売したのは横浜の町

田房蔵で、馬車道通りに開いた「氷水屋」で、 日本初のアイスクリーム「あいすくりん」を

製造・販売した日であるという説があるのですが、 これは旧暦6月(新暦7月)のことで5

月9日ではないというのもです。

いずれにしても、町田はアメリカで酪農技術を学んで明治元年帰国した出島松蔵にこのア

イスクリームの製造方法を学びました。資生堂や風月堂などがアイスクリームを作り始め

たのは明治10年前後のこと町に「あいすくりん」売りが出現するのはそれよりもっと後です

最初に町田が販売したアイスクリームはかなり高価なものだったようで、メリケン渡来の超

高級菓子ということだったのではないかと思います。アイスクリームが食べられ始めたのは

かなり古い時代のことです。紀元前後のローマの文書にもアイスクリームのレシピが残って

います。 初期の頃のものは雪や氷を砕いたものに乳や蜜を掛けた、今で言えば氷菓やか

き氷のようなもので、この手のものは日本の平安時代の「枕草子」にも登場します。 その

後アイスクリームは中世のイタリアや後にはフランスで発達。主として上流階級に愛されま

した。これがその後イギリスを経てアメリカに渡り、ここで手回し式のフリーザーが発明され

て庶民にも普及することになります。出島が学んだものはこの系統に属するものです。

「アイスクリーム」という言葉もアメリカで生まれました。 元のイタリアのものは「ジェラート」

です。

現在日本の規準ではアイスクリームは4ランクに分けられているんだって・・・

アイスクリーム 乳固形分15%以上・うち乳脂肪分8%以上

アイスミルク 乳固形分10%以上・うち乳脂肪分3%以上

ラクトアイス 乳固形分3%以上

氷菓 それ以下

一見、アイスクリームに分類される乳脂肪分の高いものが良さそうですが、実際は健康ブ

ームの中においては、必ずしもそうではなくて、ダイエットによいとしてラクトアイスの方が

人気を呼び、主力商品になっているようです。

ところで、冷たいものを沢山食べると秋口に頭の毛が抜けると聞きましたが本当かなぁ~

それが気にかかる・・・・

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

冷たいものですね。我が家の冷蔵庫の定番アイスクリーム。

ご存知ですか・・・5月9日はアイスクリームの日です。

「誰が決めたんじゃっ!」と言いたいところですが・・・

日本アイスクリーム協会(当時、東京アイスクリーム協会)が1965年より実施。1964年

のこの日5月9日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に

東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、諸施設へアイスクリームをプレゼントした。

以降、この日をアイスクリームの日としたのです。

ところが、由来の一説には明治2年(1869)の5月9日に日本で初めてアイスクリームが

製造販売されたことを記念するものだとしてるのもあるんです。 発売したのは横浜の町

田房蔵で、馬車道通りに開いた「氷水屋」で、 日本初のアイスクリーム「あいすくりん」を

製造・販売した日であるという説があるのですが、 これは旧暦6月(新暦7月)のことで5

月9日ではないというのもです。

いずれにしても、町田はアメリカで酪農技術を学んで明治元年帰国した出島松蔵にこのア

イスクリームの製造方法を学びました。資生堂や風月堂などがアイスクリームを作り始め

たのは明治10年前後のこと町に「あいすくりん」売りが出現するのはそれよりもっと後です

最初に町田が販売したアイスクリームはかなり高価なものだったようで、メリケン渡来の超

高級菓子ということだったのではないかと思います。アイスクリームが食べられ始めたのは

かなり古い時代のことです。紀元前後のローマの文書にもアイスクリームのレシピが残って

います。 初期の頃のものは雪や氷を砕いたものに乳や蜜を掛けた、今で言えば氷菓やか

き氷のようなもので、この手のものは日本の平安時代の「枕草子」にも登場します。 その

後アイスクリームは中世のイタリアや後にはフランスで発達。主として上流階級に愛されま

した。これがその後イギリスを経てアメリカに渡り、ここで手回し式のフリーザーが発明され

て庶民にも普及することになります。出島が学んだものはこの系統に属するものです。

「アイスクリーム」という言葉もアメリカで生まれました。 元のイタリアのものは「ジェラート」

です。

現在日本の規準ではアイスクリームは4ランクに分けられているんだって・・・

アイスクリーム 乳固形分15%以上・うち乳脂肪分8%以上

アイスミルク 乳固形分10%以上・うち乳脂肪分3%以上

ラクトアイス 乳固形分3%以上

氷菓 それ以下

一見、アイスクリームに分類される乳脂肪分の高いものが良さそうですが、実際は健康ブ

ームの中においては、必ずしもそうではなくて、ダイエットによいとしてラクトアイスの方が

人気を呼び、主力商品になっているようです。

ところで、冷たいものを沢山食べると秋口に頭の毛が抜けると聞きましたが本当かなぁ~

それが気にかかる・・・・

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

21:14

│Comments(0)

2012年05月07日

時代の流れ・・・?

写真は、4月1日に開業した南海電鉄の新駅・・・・・「和歌山大学前駅」です。

先日、学園都市「ふじと台」共に現地見学行ってきました。

雨の中浮かび上がる駅舎は、ライトアップされ路面にも照明が映り込んだりして風情が

ありました。北欧の様な雰囲気ですね。 近くには和歌山大学があり、大規模な住宅街

が出来たということで、新駅の登場なんでしょうね。大学の建設予定地に「社跡」がある

のではと、かれこれ30数年前に発掘調査が行われたことを考え合わせると、その時代

から移転が決定されていたわけですね。 ブログ仲間のお人も「防災面で言えばここは

中央構造線の真上、近大もそうですが決して良い土地ではない・・」と心配をしてました。

その様なところに大学ですし、大きな町をひとつ作ったようなもので、人口減が進む中、

ますます街が空洞化してしまいますよね。先の災害から高台へと人々の意識が向いて

いるのも確かですが・・

そうなると、街の空洞化が進み電車の乗降客も減り、老朽化が激しい紀の川を超える

鉄橋に巨費を投じて架け直すメリットもなくなりますから市駅廃止も現実的ですかね。

山を削り自然を破壊してまで、住宅地を作らなくてはいけないんですかね。

街に空洞化を招いてまでも・・

整然としている街並みは洒落た感じで都会的雰囲気がし「いいかなぁ~」と思うのです

が、なんだか私的には疑問な町並みです。あの震災後高い所を目指して、いままでの

地を捨てた感じがしてならないのです。一種独特な中世の街並みで日本の町並みでは

ないですね。思わず「ビバリーヒルズ?」

なんて・・・居心地良いか悪いかは人それぞれですがね。

人口減でありながら「民俗の大移動」して和歌山市内は寂れるばかり。 シヨッピングモ

ールも計画されているとか、益々、空洞化が進みますね。 利用客の少ない地に電車を

走らすメリットも薄れてきます?よね。市駅を利用するお人は「取り残される」という感じに

なるんでしょうか。

「賑わい」はやはり「人」ですよね。人の集まり、力、熱気・・・・大きな何かを失ってまで作

ろうとするのは「何か」あるんでしょうね。 物理的に100あるもので50が他所へ行けば

残りの50では寂しくもなりますよね。人口減で空き家も増えてくるというのにね。

時代の流れなんですかね?

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

先日、学園都市「ふじと台」共に現地見学行ってきました。

雨の中浮かび上がる駅舎は、ライトアップされ路面にも照明が映り込んだりして風情が

ありました。北欧の様な雰囲気ですね。 近くには和歌山大学があり、大規模な住宅街

が出来たということで、新駅の登場なんでしょうね。大学の建設予定地に「社跡」がある

のではと、かれこれ30数年前に発掘調査が行われたことを考え合わせると、その時代

から移転が決定されていたわけですね。 ブログ仲間のお人も「防災面で言えばここは

中央構造線の真上、近大もそうですが決して良い土地ではない・・」と心配をしてました。

その様なところに大学ですし、大きな町をひとつ作ったようなもので、人口減が進む中、

ますます街が空洞化してしまいますよね。先の災害から高台へと人々の意識が向いて

いるのも確かですが・・

そうなると、街の空洞化が進み電車の乗降客も減り、老朽化が激しい紀の川を超える

鉄橋に巨費を投じて架け直すメリットもなくなりますから市駅廃止も現実的ですかね。

山を削り自然を破壊してまで、住宅地を作らなくてはいけないんですかね。

街に空洞化を招いてまでも・・

整然としている街並みは洒落た感じで都会的雰囲気がし「いいかなぁ~」と思うのです

が、なんだか私的には疑問な町並みです。あの震災後高い所を目指して、いままでの

地を捨てた感じがしてならないのです。一種独特な中世の街並みで日本の町並みでは

ないですね。思わず「ビバリーヒルズ?」

なんて・・・居心地良いか悪いかは人それぞれですがね。

人口減でありながら「民俗の大移動」して和歌山市内は寂れるばかり。 シヨッピングモ

ールも計画されているとか、益々、空洞化が進みますね。 利用客の少ない地に電車を

走らすメリットも薄れてきます?よね。市駅を利用するお人は「取り残される」という感じに

なるんでしょうか。

「賑わい」はやはり「人」ですよね。人の集まり、力、熱気・・・・大きな何かを失ってまで作

ろうとするのは「何か」あるんでしょうね。 物理的に100あるもので50が他所へ行けば

残りの50では寂しくもなりますよね。人口減で空き家も増えてくるというのにね。

時代の流れなんですかね?

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

22:30

│Comments(0)

2012年05月05日

子離れしない・・

5月5日は端午の節句。こどもの日ですね。

戦後、新しい時代には新しい祝日をということで国民アンケートが行われた時、3月3日

上巳と5月5日端午という、女の子の節句、男の子の節句をいづれも祝日にという声が

あったのですが、結果的には両方あわせて5月5日に男女に関係なく「こどもの日」を祝

日とすることになりました。しかし、そもそもは上巳も端午も男女関係ない厄祓いとこども

の成長を願う節句でしたので、これはある意味で妥当なことだと思います。 上巳が女の

子の節句端午が男の子の節句とみなされるようになったのは江戸時代頃からのようです

それどころか、昔は5月1~5日に「女児節」といって、女の子を着飾らせて榴花を簪にさ

してお祝いごとをした風習もありました。「端午」とは本来は五月の午の日のことです。

五月が十二支でいうと午の月なので、5月の午の日には午が重なって端午というわけで

すが、後世には「午」ではなく「五」が重なる、いわば端五の日の5月5日を端午の節句と

して祝うようになりました。

上巳が女の子の節句と考えられるようになったのは、雛遊びと結びついて人形は女の

子の遊び道具と考えられたことから、また端午が男の子の節句と考えられるようになっ

たのは、菖蒲の季節なので菖蒲が勝負と語呂合わせされて男の子が将来立派な武士

になるようにとされたからです。 武家政治が終わって軍国主義が去ってから65年、端

午の節句にも新たな意義を見出してよいのでは・・・

さて、端午の節句と菖蒲の結びつきは古代中国までさかのぼります。端午というのは本

来、午の月の午の日。新暦で言うと6月頃で菖蒲の季節なので、これを初期の段階では

神様に捧げていたようです。これが後には魔除けとして枕の下に敷いたりする風習がで

きます。日本にも平安時代ころまでには輸入され、菖蒲にまつわることをいろいろしてい

たようです。当時、菖蒲を使った「根合わせ」といった遊びも行われていました。これは花

合せ・貝合せなどと同様のお遊びです。(貝合せは後世にはカルタのような遊びになりま

したが、初期の頃は堤中納言物語に出てくる通りの遊びでした) 江戸時代になると、菖

蒲が尚武・勝負に通じることから男の子のお祝いとされるようになったようですが、同様

のお祝いである3月の上巳の節句(ひな祭り)が、女の子のお祝いと考えられる傾向が

出てきたので、こちらは男の子用になり、その結果菖蒲-尚武の関連から、また菖蒲が

重視されたとも考えられます。

菖蒲湯に関しては、冬至のゆず湯に対応するものとの見解もあります。つまり本来は端

午とは無関係の風習だった可能性もあります。

日本では中国の暦が輸入される前は、冬至と夏至から1年が始まる今の半分の長さの

年が使用されていたらしいというのは民俗関係の研究者の間で、比較的広まっている説

のひとつで、概して半年ずらしたところに似た行事があります。夏至は昔の暦では五月に

来ますので、本来は菖蒲湯は夏至に入っていたのかも知れません。

私の子どもは随分と大きくなりました・・・が、この日だけは、私も仕事も所用も入れず共に

時間を過ごすようにするのが例年です。子離れしない親ですかね (^-^ゞ

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

戦後、新しい時代には新しい祝日をということで国民アンケートが行われた時、3月3日

上巳と5月5日端午という、女の子の節句、男の子の節句をいづれも祝日にという声が

あったのですが、結果的には両方あわせて5月5日に男女に関係なく「こどもの日」を祝

日とすることになりました。しかし、そもそもは上巳も端午も男女関係ない厄祓いとこども

の成長を願う節句でしたので、これはある意味で妥当なことだと思います。 上巳が女の

子の節句端午が男の子の節句とみなされるようになったのは江戸時代頃からのようです

それどころか、昔は5月1~5日に「女児節」といって、女の子を着飾らせて榴花を簪にさ

してお祝いごとをした風習もありました。「端午」とは本来は五月の午の日のことです。

五月が十二支でいうと午の月なので、5月の午の日には午が重なって端午というわけで

すが、後世には「午」ではなく「五」が重なる、いわば端五の日の5月5日を端午の節句と

して祝うようになりました。

上巳が女の子の節句と考えられるようになったのは、雛遊びと結びついて人形は女の

子の遊び道具と考えられたことから、また端午が男の子の節句と考えられるようになっ

たのは、菖蒲の季節なので菖蒲が勝負と語呂合わせされて男の子が将来立派な武士

になるようにとされたからです。 武家政治が終わって軍国主義が去ってから65年、端

午の節句にも新たな意義を見出してよいのでは・・・

さて、端午の節句と菖蒲の結びつきは古代中国までさかのぼります。端午というのは本

来、午の月の午の日。新暦で言うと6月頃で菖蒲の季節なので、これを初期の段階では

神様に捧げていたようです。これが後には魔除けとして枕の下に敷いたりする風習がで

きます。日本にも平安時代ころまでには輸入され、菖蒲にまつわることをいろいろしてい

たようです。当時、菖蒲を使った「根合わせ」といった遊びも行われていました。これは花

合せ・貝合せなどと同様のお遊びです。(貝合せは後世にはカルタのような遊びになりま

したが、初期の頃は堤中納言物語に出てくる通りの遊びでした) 江戸時代になると、菖

蒲が尚武・勝負に通じることから男の子のお祝いとされるようになったようですが、同様

のお祝いである3月の上巳の節句(ひな祭り)が、女の子のお祝いと考えられる傾向が

出てきたので、こちらは男の子用になり、その結果菖蒲-尚武の関連から、また菖蒲が

重視されたとも考えられます。

菖蒲湯に関しては、冬至のゆず湯に対応するものとの見解もあります。つまり本来は端

午とは無関係の風習だった可能性もあります。

日本では中国の暦が輸入される前は、冬至と夏至から1年が始まる今の半分の長さの

年が使用されていたらしいというのは民俗関係の研究者の間で、比較的広まっている説

のひとつで、概して半年ずらしたところに似た行事があります。夏至は昔の暦では五月に

来ますので、本来は菖蒲湯は夏至に入っていたのかも知れません。

私の子どもは随分と大きくなりました・・・が、この日だけは、私も仕事も所用も入れず共に

時間を過ごすようにするのが例年です。子離れしない親ですかね (^-^ゞ

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

18:35

│Comments(0)

2012年05月03日

憲法記念日

昭和22年(11947)5月3日、日本国憲法が発布されました。それを記念して昭和

23年7月の「国民の祝日に関する法律」で、この日が祝日と定められました。その

後60年余にわたってこの憲法は全く改正を加えられることなく継続し、天皇象徴制

・三権分立・民主主義・人権尊重・平和主義などをうたっています。

憲法に関してよく議論されるのが第九条の問題です。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを

保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これを作った時には国連の平和維持機能への期待が高く、軍隊を自国で持つ必要は

ないという考え方があった訳ですが、その期待は朝鮮戦争でもろくも崩れてしまいま

す。結果、当時の日本の法律に優先するGHQ指令で警察予備隊が創設され、それ

は保安隊→自衛隊と発展してきました。現在では自衛隊は実戦経験こそないものの

軍備的には世界でも強力な軍隊であるとも言われています。

ここまで来たら憲法を改訂したほうがすっきりすると思うのですが・・・

アメリカの政府高官が昔言ったとか言わなかったという話で、日本政府と軍事問題を

話し合おうとすると二言目には「日本国憲法では」と言われて、うんざりする。しかしイ

ギリス政府と話し合おうとすると、あいつらは今度は「マグナカルタでは」と言いだしや

がる、と・・・

イギリスの憲法マグナカルタは1215年に定められたものでなんと800年近くは優に

たっていますが、イギリス人はこの「大憲章」を改訂しようとはせず解釈の変更で800

年間余やってきています。 日本人とイギリス人というのは性格的に似たところがある

のかも知れません。

なお、日本国憲法の前文にはこうもあります。

われらは平和を維持し専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去

しようと務めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。

この文章が日本が国連を通して軍事力を行使することを認めていると一般には言われ

ています。また第六十六条2項には内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけれ

ばならない。という条項があります。文民でなければならないというのは、要するに現役

の軍人は大臣になれないという意味であり、ここにも暗に軍隊の存在を認める文章が紛

れ込んでいます。

今日は「憲法記念日」で祝日でしたが、国旗を掲揚するお家も少なくなりました。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

23年7月の「国民の祝日に関する法律」で、この日が祝日と定められました。その

後60年余にわたってこの憲法は全く改正を加えられることなく継続し、天皇象徴制

・三権分立・民主主義・人権尊重・平和主義などをうたっています。

憲法に関してよく議論されるのが第九条の問題です。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを

保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これを作った時には国連の平和維持機能への期待が高く、軍隊を自国で持つ必要は

ないという考え方があった訳ですが、その期待は朝鮮戦争でもろくも崩れてしまいま

す。結果、当時の日本の法律に優先するGHQ指令で警察予備隊が創設され、それ

は保安隊→自衛隊と発展してきました。現在では自衛隊は実戦経験こそないものの

軍備的には世界でも強力な軍隊であるとも言われています。

ここまで来たら憲法を改訂したほうがすっきりすると思うのですが・・・

アメリカの政府高官が昔言ったとか言わなかったという話で、日本政府と軍事問題を

話し合おうとすると二言目には「日本国憲法では」と言われて、うんざりする。しかしイ

ギリス政府と話し合おうとすると、あいつらは今度は「マグナカルタでは」と言いだしや

がる、と・・・

イギリスの憲法マグナカルタは1215年に定められたものでなんと800年近くは優に

たっていますが、イギリス人はこの「大憲章」を改訂しようとはせず解釈の変更で800

年間余やってきています。 日本人とイギリス人というのは性格的に似たところがある

のかも知れません。

なお、日本国憲法の前文にはこうもあります。

われらは平和を維持し専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去

しようと務めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。

この文章が日本が国連を通して軍事力を行使することを認めていると一般には言われ

ています。また第六十六条2項には内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけれ

ばならない。という条項があります。文民でなければならないというのは、要するに現役

の軍人は大臣になれないという意味であり、ここにも暗に軍隊の存在を認める文章が紛

れ込んでいます。

今日は「憲法記念日」で祝日でしたが、国旗を掲揚するお家も少なくなりました。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

17:46

│Comments(0)

2012年05月01日

お出かけ下さい

先日来の海南市民会館で開催された「第25回写童亀川写真展」につづいて、海南市

保健福祉センター2階多目的ホールで、30日から5月3日まで開催される 「第7回海

南市美術家協会展」に足を運んだ。

工芸=4点、写真=9点、書道=13点、日本画=6点、洋画=24点の力作が並んで

いる。

私のような無芸が講評するわけにも参りません。是非、時間に余裕のあるお人はお出

かけ下さい。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

保健福祉センター2階多目的ホールで、30日から5月3日まで開催される 「第7回海

南市美術家協会展」に足を運んだ。

工芸=4点、写真=9点、書道=13点、日本画=6点、洋画=24点の力作が並んで

いる。

私のような無芸が講評するわけにも参りません。是非、時間に余裕のあるお人はお出

かけ下さい。

[ 榊原のりあき ホームページ ]

http://www.cypress.ne.jp/sakakibara/

[ 榊原のりあき フェイスブック ]

http://www.facebook.com/noriaki.sakakibara

[ ゆうゆうスポーツクラブ海南 ]

http://www.kainan.info/uu/

Posted by サンマルクン at

21:29

│Comments(0)